近日,我校生命科学学院李晓骄阳教授团队在Acta Pharmaceutica Sinica B与Clinical and Molecular Hepatology发表系列中医药修复肝血窦内皮微环境、改善肝缺血再灌注损伤的基础研究新成果,并系统论述了肝窦内皮细胞(LSEC)在肝纤维化病理生理学中的复杂作用。李晓骄阳教授为以上多篇文章的唯一通讯作者,生命科学学院曲姣蓉讲师、贾可欣博士、汪乐博士分别为文章的第一作者,生命科学学院为唯一通讯单位。

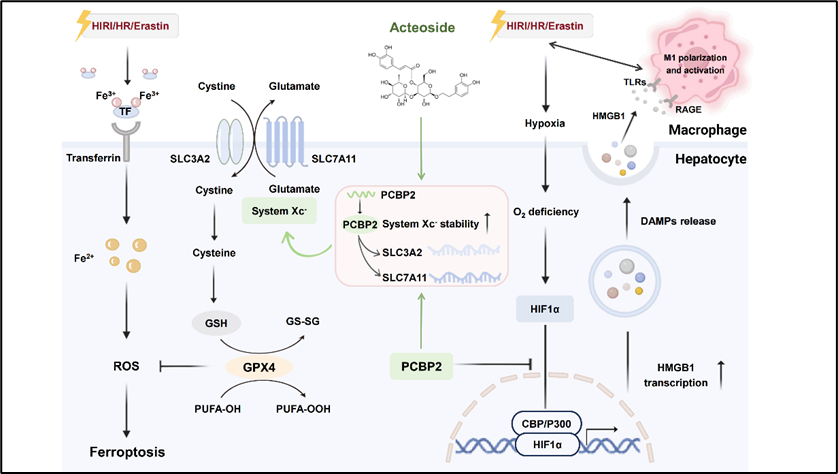

基于肝移植过程中基础性的肝脏缺血再灌注损伤(HIRI),受启于肝细胞铁死亡过程中SLC家族氨基酸跨膜家族蛋白SLC7A11和SLC3A2(构成转运系统Xc-)稳定性受损,李晓骄阳课题组发现中药熟地黄有效成分毛蕊花糖苷(ACT)可通过调节聚(rC)结合蛋白2(PCBP2)恢复SLCs跨膜转运系统的mRNA稳定性,同时干预组蛋白乙酰转移酶家族因子p300激活缺氧诱导因子HIF1α转录活性,以此降低炎性预警蛋白HMGB1的表达和分泌,进而抑制HIRI进程中肝脏微小单元的巨噬细胞募集和免疫环境恶化。此外,通过进一步构建肝细胞靶向PCBP2沉默的小鼠模型,证实了ACT对HIRI的治疗效果依赖于PCBP2维持转运系统Xc-的稳定性和限制HIF1α/P300-HMGB1改善免疫微环境来减轻HIRI进程中的肝细胞铁死亡发生。该研究首次揭示了RNA结合蛋白PCBP2对铁死亡明星转运系统Xc-双蛋白SLC7A11和SLC3A2的结合和稳定维持作用,创新性地借助多蛋白互作及分子垂钓手段证实了肝细胞铁死亡进程中的免疫微环境变化,并验证了天然中药成分ACT对肝脏缺血再灌注的治疗效果(Xiaojiaoyang Li et al., APSB, 2024)。

在肝缺血再灌注损伤和肝纤维化等病理过程中,LSEC作为肝脏内部血管系统的组成部分,由于其位于血液与其他肝细胞之间的交界的特殊位置,负责调节物质交换,具有重要的生理功能。另一项研究重点关注了LSEC在肝纤维化中的病理改变。首先总结了LSEC在肝纤维化中的去分化过程,包括毛细血管化、窗孔消失和细胞表型转变等。在慢性肝损伤中,LSEC去分化不仅改变了其自身特性,还影响了与肝内其它细胞之间的交流,推动了肝纤维化的进程。其次深入探讨了LSEC内部稳态和血管分泌信号的调节机制,并发现LSEC的物理和化学特性改变导致其与多种细胞类型之间的正常沟通受损。通过对各种包括中医药在内的抗纤维化药物干预效果和最新调控机制进行系统总结和讨论,研究为LSEC在肝纤维化病理生理学中的复杂作用提供了深入见解(Xiaojiaoyang Li et al., Clin Mol Hepatol, 2024)。该研究发表后得到耶鲁大学Yasuko Iwakiri教授的高度肯定,并发表题为“Unlocking the Role of Liver Sinusoidal Endothelial Cells: Key Players in Liver Fibrosis”的社论,全面论述了LSEC的结构变化,包括窗孔和毛细血管化、一氧化氮依赖的LSEC与肝星状细胞(HSC)通讯、LSEC的清除能力以及异质性(Yasuko Iwakiri, Clin Mol Hepatol, 2024)。受Clinical And Molecular Hepatology杂志邀请,课题组再次对该社论做出题为“Correspondence on Letter regarding ‘Liver Sinusoidal Endothelial Cell: An Important Yet Often Overlooked Player in the Liver Fibrosis’”的回应,进一步探讨了寻找LSEC及其窗孔的特异性标志物对于揭示LSEC的复杂生理病理学的意义,揭示了LSEC对靶向疗法的开发具有巨大的应用前景,以及中药抑制肝纤维化病理性血管生成的潜力(Xiaojiaoyang Li et al., Clin Mol Hepatol, 2024)。

以上研究是课题组在前期发现ACT可改善HIRI过程中的肝血窦内皮细胞衰老(Xiaojiaoyang Li et al., Int J Biol Sci, 2023)的基础上的延续和深入,有助阐释传统中医理论下的中药物质基础和科学内涵。该项目得到了国家中医药现代化重点研发计划项目(NO. 2022YFC3502100)、国家高层次人才专项支持计划、中央高校基本科研业务费专项(Grant NO. 2023-JYB-JBZD-046)、国家中医药管理局-北京中医药大学高水平中医药重点学科建设项目(NO. zyyzdxk-2023264)的支持。