4月26日,由中华中医药学会主办“第七届岐黄论坛”在京召开。会上发布了2024年度中医药十大学术进展。我校2项学术成果成功入选,分别是王勇教授团队的“证候理论指导下的心衰新药发现与创新机制研究”和徐安龙教授、王遥教授团队的“中药组分苄基异喹啉类生物碱生物合成途径与抗病毒机制被解析”,成绩可喜。2024年中医药十大学术进展体现本年度研究成果在完善中医药传承创新发展机制,推动中医药事业和产业高质量发展的价值。

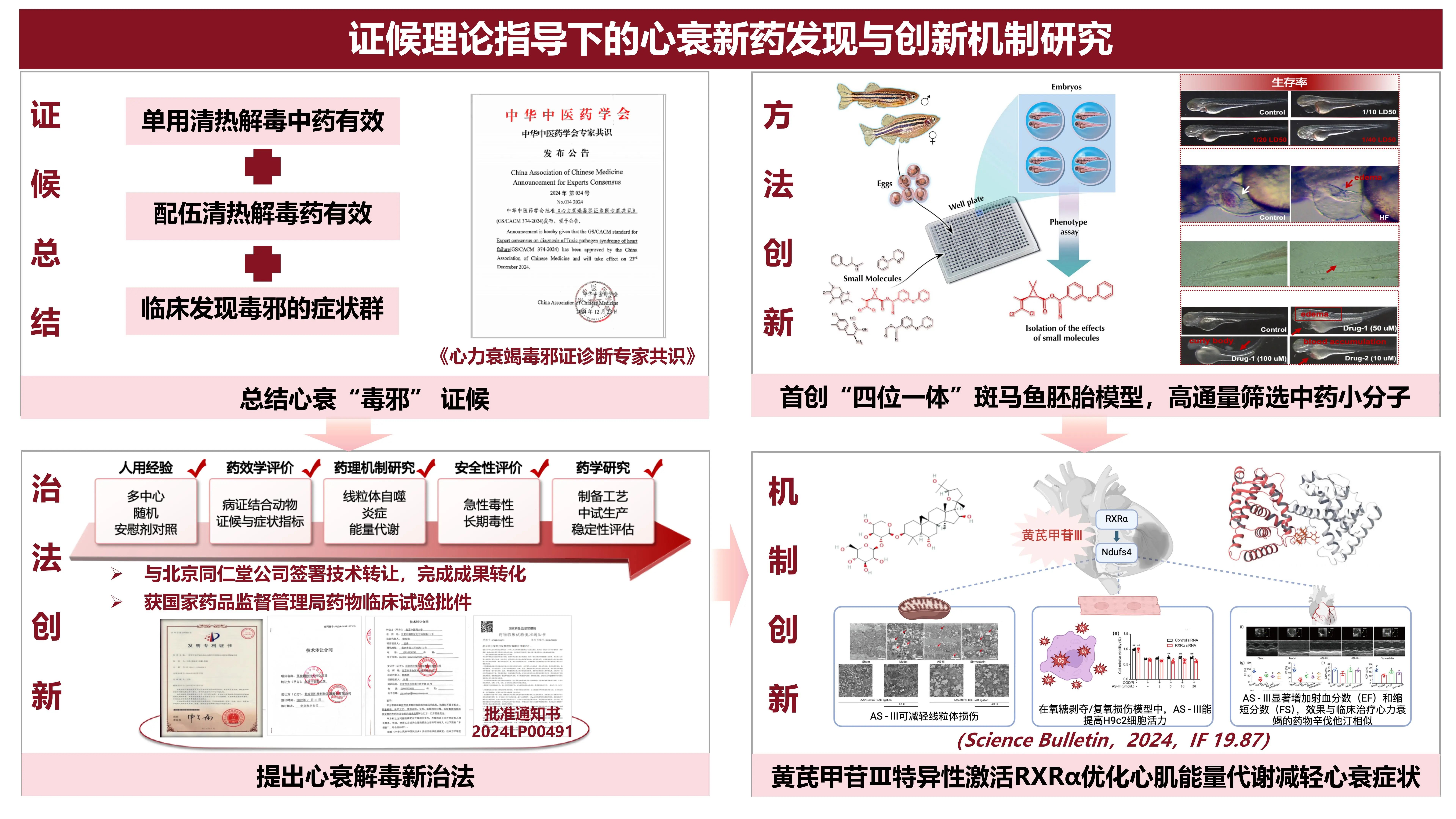

证候理论指导下的心衰新药发现与创新机制研究

心力衰竭是心血管疾病的终末阶段,临床治疗面临高死亡率和再住院率的严峻挑战。广州中医药大学王伟教授、北京中医药大学王勇教授团队在中医药理论指导下,基于“益气温阳活血”治法创新性提出心衰解毒新治法,并创制芪参颗粒(已获新药临床批件并完成技术转让)。通过首创“四位一体”斑马鱼胚胎模型药物筛选体系,从芪参颗粒中筛选出16种具备心肌保护作用的中药小分子,并首次发现黄芪甲苷Ⅲ可作为同源二聚体特异性激活RXRα,优化心肌能量代谢减轻心衰症状。研究成果2024年发表在Science Bulletin期刊,并制定《心力衰竭毒邪证诊断专家共识》(2024)。该进展是基于中医药理论指导中药新药研发的典型案例,为中医药防治慢性心力衰竭提供了新的思路和方法。

中药组分苄基异喹啉类生物碱生物合成途径与抗病毒机制被解析

苄基异喹啉类生物碱是一类具有显著抗病毒活性的中药组分。但因其立体构型复杂、基原植物中含量低,导致化学合成难度大,严重制约了其药物发现及资源的可持续利用。成都中医药大学陈士林院士,北京中医药大学徐安龙教授、王遥教授,东北林业大学徐志超教授团队对千金藤、北豆根等中药材中的苄基异喹啉类生物碱开展了系统研究,基于本草基因组学研究体系对其抗病毒活性成分进行筛选,解析了其生物合成途径,结合体内外实验阐释了其重塑细胞抗病毒免疫代谢、增强人体抗病毒免疫应答的科学原理,发现了广谱有效、活性明确、安全性高的抗病毒候选药物汉防己甲素、千金藤素等。研究成果2024年发表在Science Advances、Nature Communications和Advanced Science等期刊。该进展为开发新型抗病毒药物、提高现有药物疗效提供新的思路和依据。